キャリア形成促進助成金は、最低でも受講費用の3分の1が助成され、中小企業の社員教育には非常に有効です。

その一方で、申請までに準備する書類の量が多く、ハードルの高さを感じて諦めてしまう企業様も多くいらっしゃいます。

そこで、本事業部にて窓口に問い合わせ、申請までの具体的な流れを整理しました。

キャリア形成促進助成金の取得は、決して難しいものではありません。本ページを参考に、効果的な人材育成をご計画ください。

本書面の内容に関しては、直接申請窓口などへ電話し確認した内容に基づいていますが、あくまで参考資料であり、助成内容や助成額、確実な助成金の獲得を保証するものではありません。

かならずご自身(御社)にて問い合わせ先への確認を行ってください。本記事の内容について日本工業大学金型教育事業部は一切の正確性の保証及び責任を負いません。

申請の流れ(概要)

最初の一歩として行うと良いこと

■キャリア形成促進助成金のウェブサイトを確認します

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

■同サイトからパンフレットをダウンロードします。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/d01-1-2.pdf

このパンフレットに大部分の手続きが記載されていますが、第一段階、かつ一番大きなハードルの『事業内職業能力開発計画の作成』の説明が少ないため、併せて以下の事例集も確認しておくと理解しやすくなります。

http://www.career.javada.or.jp/id/career/contents/code/2-4

■自社の計画が、どの分類にあたるかをパンフレットやウェブサイトからチェックしておきます。

例えば入社5年未満で35歳以下の社員であれば、政策課題対応型訓練の若年人材育成コースとなり、経費助成の率や賃金助成の単価が、一般型訓練よりも有利になります。

■自社を担当する2か所の窓口である。『各都道府県の職業能力開発サービスセンター』と『労働局の申請窓口』をチェックしておきます。

申請が初めての場合、説明会などの事前予約が出来るかを先に確認しておくと効率的です。

各都道府県の職業能力開発サービスセンター一覧

http://www.career.javada.or.jp/id/career/contents/code/1-2

労働局の申請受付窓口一覧

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html

特に、労働局の事前説明は、都道府県によって扱いがかなり異なります。事前予約不要で対応してもらえる所もあれば、月に一度の全体説明会のみ、かつ定員締切り制のところもあります。申請の際に説明会に出席することは必須ではありませんが、初めての場合は説明を受けた方が分かりやすいと思います。

事前申請(受講1か月前までに行う作業)

先ほどの表の番号に従って作業内容を説明します。

①事業内職業能力開発計画の作成

事業内職業能力開発計画には、決まった書式はありません。図や表と組み合わせて、自由に作成します。

ここで必要なポイントは次の2つです。

・『企業理念』『人材の適正配置の方針』『教育訓練体系』の3つを整備する事。

・上記3点に、『経営理念・経営方針に基づく人材育成の基本方針・目標』『昇進昇格、人事考課などに関する事項』『職務に必要な職業能力に関する事項』『教育訓練体系(図・表など)』の4項目が含まれている事。

事業内職業能力開発計画は御社内において自力で作成していただく資料です。(社労士や診断士の先生にコンサルティング依頼するのも一手かもしれませんが、その分コストがかかります)

尚、どのような計画書を作成したら良いかわからない場合には、以下が参考になります

■ 各都道府県の都道府県職業能力開発協会(都道府県職業能力開発サービスセンター)の窓口に問い合わせると、同じような業種や規模の計画案などを見せてくれる(はず)です。(地域により対応は違うと思いますが・・・)

事前予約の要・不要等もふくめて、あらかじめ連絡をしてみることをお勧めします。

※各都道府県の職業能力開発協会の一覧は以下をご覧ください。

http://www.career.javada.or.jp/id/career/contents/code/1-2

■中央職業能力開発協会のホームページに、色々な職種の事業内職業能力開発計画書の事例が掲載されているので、自社に似た事例を探して参考にすることが出来ます。

http://www.career.javada.or.jp/id/career/contents/code/2-4

■中央職業能力開発協会のホームページには、事例以外にもさまざまな手引きや情報が掲載されています。

http://www.career.javada.or.jp/id/career/contents/code/2-5

尚、助成金を取得するために最低限の計画書を作成するのであれば、手引きに記載されているほどの本格的・大規模なものでなくても事足りると思われます。

②職業能力開発推進者の選任

教育計画の社内における推進役・旗振り役の設定です。小規模の企業の場合、社長ご自身でも大丈夫です。一般的には人事総務部長が選任されることが多い模様です

③職業能力開発推進者【選任・変更・解任】 調べ の記入

PDF版は http://www.tokyo-nokaikyo.or.jp/soudan/service/todokede_yousi.pdf

WORD版は http://www.kan-nokaikyo.or.jp/sc/suisinnsya.doc

からダウンロードできますので、必要事項を記入します。

記入内容が分からない場合は各都道府県の都道府県職業能力開発協会(都道府県職業能力開発サービスセンター)の窓口に問い合わせ下さい

④記入した書類を、各都道府県の都道府県職業能力開発協会(都道府県職業能力開発サービスセンター)に提出します。

⑤提出した際に、職業能力開発推進者【選任・変更・解任】 調べに押印したコピーがもらえます。これは後の作業で必要になりますので、大切に保管します。

ここまでで、都道府県職業能力開発協会(都道府県職業能力開発サービスセンター)への作業は終了です。これより先は、各都道県の労働局窓口への申請となります。

⑥訓練実施計画届+その他の申請必要書類を記入

書類のダウンロードは以下から可能です。説明会でも入手できます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/youshiki_ichiran.html

様式1号・2号・3-1号・3-2号は必須/様式4以降に関してはケースバイケースです。

⑦『先に作成した事業内職業能力開発計画=①』『職業能力開発推進者選任の写し=⑤』『訓練実施計画届+その他の申請必要書類=⑥』を、労働局申請窓口に提出します。

ここまでで、事前申請は終了です。お疲れ様でした。

ここまでの手続きを『開講1か月前まで』に行う必要がありますので、ご注意ください。

これより先は、講座受講後の作業となります。

支給申請(受講2か月後までに行う作業)

⑧支給申請書と必要な書類を作成

訓練実施計画届のダウンロード先と同じ場所から書類をダウンロードできます。説明会でも入手できます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/youshiki_ichiran.html

様式8号(OFF-JT実施状況報告書)を最初に作成することをお勧めします。

キャリア育成助成金の申請に必要な書類は、上記サイトからダウンロードできる書類中、様式8号(OFF-JT実施状況報告書)となります。

いわゆる大学が学生へ発行する修了証明書のような物は不要で、上記書類への大学公印の押印が必要となります

この書類は、訓練機関(大学)が作成するものではなく、

企業様が作成・記入し

訓練機関(大学)がその作成・記入内容が正しい事の確認・証明印を押す

という構成になっております。

従いまして、本学側の作業内容としては、企業様により作成済みの様式8号書類の内、『訓練実施者の証明』欄に押印し、企業様へ返送する作業となります。

■ 企業様にてご用意いただきたい作業は以下の1)~3)です。

1)様式8号のテンプレート(エクセル・PDF等)を入手し、必要項目を記入してください。(受講した人数分)

・必要項目は印刷した書類に手書きでも結構ですし、EXCELに直接記入でも構いません

・EXCELに記入した場合、記入の結果元々のレイアウトからはみ出してしまう(印刷が乱れてしまう)可能性がありますので、記入後に、試印刷をしてレイアウトを確認してください。

(PDFに変換して送っていただけますと確実に印刷出来、大変助かります)

・記入方法などは各都道府県指定の労働局等へお問い合わせください

2)記入が済みました書類を、金型教育事業部 筒井宛にご提供ください

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目5 7F

日本工業大学 金型教育事業部 事務担当 筒井宛

様式8号は郵送、もしくは記入済みデータ(PDF/EXCEL等)をメールでご提供ください

■ 頂きました書類を、本学にて押印いたします。以下の3)~5)は本学にて担当する作業です。

3)筒井より、大学の関係部署へ押印(公印利用申請)を依頼します。

4)大学関係部署にて押印済みの書類が、筒井宛に返送されてきます

5)返送された書類の押印箇所に誤りがないか筒井が確認の上、企業様へ書類を返送いたします。

なお、3)~5)の完了には、約1~2週間の日程がかかります。(もし書類の提出期限が迫っている等のご事情がありましたら、あらかじめご相談ください)

様式8号はこのように、教育機関の押印が必要になります。どうしてもタイムラグが発生してしまいますので、まず様式8号から作成されると時間が無駄にならず効率的です

⑩書類一式を労働局窓口に提出します。

ものづくり小規模事業者等人材育成事業 補助金の利用(平成26年度のみ・条件有)

『平成25年度補正予算 ものづくり小規模事業者等人材育成事業』の助成金対象講座に、以下の講座が採択されました。

・金型入門・基礎ユニット

・金型実践ユニット(プラスチック向け・プレス向け)

本講座へ、製造部門で概ね5年以上の経験を有する社員を派遣される中小企業様は(所定の条件や審査がありますが)、受講料及び交通・宿泊費の3分の2の助成金が支給されます。

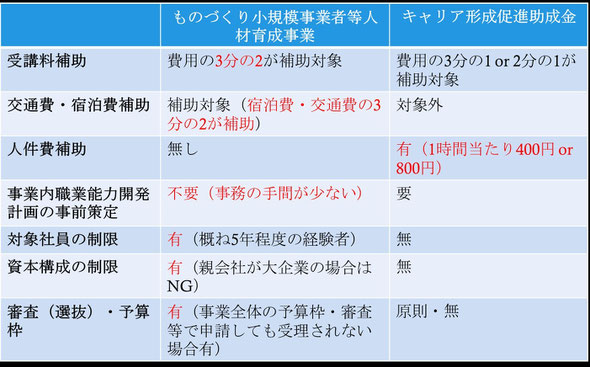

キャリア形成促進助成金との比較は以下の通りです

ものづくり小規模事業者等人材育成事業の方が申請は容易で、交通費や宿泊費も助成対象となるメリットがあります。反面、5年以上の製造経験が必要な点等から、若手技術者の教育では利用できない可能性があります。また、キャリア形成促進助成金では給与補助が出ますので、特に若手社員(入社5年未満・35歳未満)の場合はキャリア形成促進助成金の方が有利になる可能性があります。

これら2つの助成金は(あたりまえですが)重複受給はできません。

どちらにも当てはまる場合、一番良い(助成金の、とりっぱぐれがない)のは、とりあえず両方を申請しておく(もしくは全体的な予算枠が限られ、早い者勝ちになる可能性もある、ものづくり小規模事業者等人材育成事業を先に申請する)事です。その上でどちらか受講前に辞退すれば重複受給にならず問題は発生しません。

(上記はものづくり小規模事業者等人材育成事業の申請窓口に確認した内容ですが、規定が変更される可能性もありますので、かならず窓口へご確認ください)

ものづくり小規模事業者等人材育成事業の情報は、以下の申請事務局ウェブサイトに掲載されています。

http://www.mstc.or.jp/(一般財団法人 製造科学技術センター)

本文書の免責事項

本記事の内容に関しては、直接申請窓口などへ電話し確認した内容に基づいていますが、あくまで参考資料であり、助成内容や助成額、確実な助成金の獲得を保証するものではありません。

かならずご自身(御社)にて問い合わせ先への確認を行ってください。本記事の内容について日本工業大学金型教育事業部は一切の正確性の保証及び責任を負いません。